HOME 〉 更新情報/ブログ

ブログ

Blog

更新情報一覧/五十嵐鍼灸院ブログ

歳をとると筋肉痛が遅くなる??

歳をとると筋肉痛が遅れてくる?科学的に検証!

「歳をとると筋肉痛が遅れてくる」って本当?

運動をした翌日、もしくは翌々日に「あれ?なんか筋肉痛がきた…」と感じたことはありませんか?

特に「若い頃は翌日にきたのに、最近は2日後にくる気がする…」と感じる人もいるでしょう。

昔から「歳をとると筋肉痛が遅くなる」とよく言われますが、実際に科学的な根拠はあるのでしょうか?

今回は、筋肉痛のメカニズムと加齢の関係を医学・スポーツ科学の研究をもとに解説していきます!

筋肉痛はなぜ遅れてくるのか?

まず、「筋肉痛」には大きく2種類あります。

- 急性筋肉痛:運動中や直後に感じる筋肉の痛み

- 遅発性筋肉痛(DOMS):運動した後しばらく経ってから出る痛み

多くの人が「歳をとると遅れる」と感じているのは、この遅発性筋肉痛(DOMS)です。

この痛みは、運動によって筋肉に微細なダメージ(筋繊維の損傷)が起こり、その修復過程で炎症が発生することで生じます。

遅発性筋肉痛の特徴

- 運動後12~48時間後にピークを迎える

- 3~5日かけて徐々に回復

つまり、「筋肉痛が遅れて出る」のはそもそも普通のことなんですね。

歳をとると筋肉痛が遅くなるのか?

結論:「歳をとると筋肉痛が遅くなる」という明確な科学的根拠はありません。

いくつかの研究を見ても、年齢が上がるほど筋肉痛の発生が遅れるというデータは確認されていません。

むしろ、筋肉痛のタイミングには個人差が大きく、運動習慣や普段の体の使い方が影響していることが分かっています。

なぜ「年を取ると筋肉痛が遅れる」と感じるのか?

- 運動の頻度が減っている:運動不足により筋肉の回復に時間がかかりやすくなる

- 痛みの感じ方が変わる:加齢による神経の変化で痛みを認識するタイミングがズレる

- 筋肉の回復が遅くなる:回復が長引くことで「遅く出た」と錯覚する

筋肉痛を早く治すには?

- ストレッチ & 軽い運動:血流を促し、回復を早める

- タンパク質・ビタミンB群の摂取:筋肉の修復を助ける

- しっかり睡眠をとる:成長ホルモンの分泌を促進

- 温める or 冷やす:炎症が強い場合は冷やし、その後は温める

鍼治療で筋肉痛を早く回復!

実は、鍼治療は筋肉痛や疲労回復にとても効果的な手段のひとつです。

- 血流促進:疲労物質の排出を助ける

- 筋肉の柔軟性UP:こわばりをほぐし、回復を早める

- 神経の調整:痛みを軽減し、回復をスムーズに

特に、運動後のケアとして鍼を取り入れることで、「筋肉痛が長引く…」「疲れが取れない…」といった悩みを軽減できるかもしれません。

日頃からコンディションを整えるためにも、ぜひ一度試してみてください!

まとめ

- 「歳をとると筋肉痛が遅れる」という科学的根拠はない

- 筋肉痛のタイミングは運動習慣や筋肉の回復力による

- 適度な運動とケアで筋肉痛を防ぎ、早く回復できる

「最近、筋肉痛が遅れてくる…」と感じているなら、運動習慣を見直したり、ケアを工夫することが大切です!

定期的に運動をして、筋肉の回復力を維持することで、いつまでもアクティブに動ける体を目指しましょう!

家族みんなでできる!認知症予防

家族みんなでできる!認知症予防と進行を遅らせる工夫

こんにちは!昨日のブログでは、鍼灸がどのように認知症予防に役立つかをご紹介しました。鍼灸は脳の血流改善やストレス軽減に効果が期待され、認知機能の維持をサポートしてくれる力強い味方です。気になる方は、ぜひ昨日の記事もチェックしてみてください!

家族で取り組む認知症予防のアイデア

認知症予防や進行を遅らせるためには、家族全員で協力し、楽しく続けられる活動を取り入れることがポイントです。以下に具体的なアイデアをいくつかご紹介します。

1. 日常会話を増やす

シンプルですが、日々の会話は認知機能を刺激する大切な要素です。質問を交えながら話すことで、考える力や記憶を活用する機会が増えます。

- 「今日は何を食べたい?」

- 「昔どんな遊びをしていたの?」

会話を通じて温かい雰囲気を作り、家族全員がリラックスできる時間を楽しみましょう。

2. 趣味やゲームを一緒に楽しむ

認知機能の維持には、手先を使う活動や脳を使う遊びが効果的です。家族全員で楽しめる以下のような趣味を取り入れてみてください。

- パズルやクロスワード:集中力や記憶力を鍛えます。

- 料理:一緒に簡単な料理をすることで、手先の運動やコミュニケーションが自然に生まれます。

- 手芸や絵画:指先を動かす作業は脳に刺激を与え、リラックス効果も抜群です。

3. 簡単な体操やストレッチ

身体を動かすことは、脳の活性化に繋がります。特に全身を使うリズム運動やストレッチは効果的です。

- ラジオ体操:無理なく続けやすく、全身を動かすことができます。

- 手足を使った簡単なリズム運動:手拍子やステップを加えた体操で、脳の働きを促進します。

YouTubeなどで家族向けの運動動画を探して一緒に行うのもおすすめです。

介護者の負担軽減と心構え

家族で取り組む認知症ケアを成功させるには、介護者自身の心と体の健康も大切です。負担を軽減し、無理なく続けられるような心構えを持ちましょう。

1. 役割分担を意識する

介護は一人で抱え込まず、家族全員で役割を分担することが重要です。買い物や料理、見守りなど、小さな役割を他の家族にもお願いしてみましょう。

2. 介護者自身のケアを大切に

介護を続ける中で、自分の健康を後回しにしがちですが、リフレッシュする時間を作ることも大切です。趣味や軽い運動を取り入れたり、近所のサポートグループに参加するのも良い方法です。

3. プロのサポートを活用する

デイサービスや訪問介護を利用することで、負担を軽減することができます。外部の力を借りることは、家族全員にとって大きな助けとなります。

家庭でできるリラクゼーション方法

家族全員がリラックスできる時間を作ることも、認知症予防に繋がります。以下のリラクゼーション方法を取り入れてみてください。

- 音楽を聴く:昔懐かしい音楽を流し、一緒に歌ったり踊ったりして楽しみましょう。

- アロマテラピー:リラックス効果のある香り(ラベンダーやオレンジ)を使うことで、心が落ち着きます。

- 温かい飲み物を一緒に飲む:お茶やコーヒーを飲みながら、ゆったりとした時間を共有するのもおすすめです。

鍼灸×認知症の可能性

鍼灸で脳を整える?認知症予防の可能性

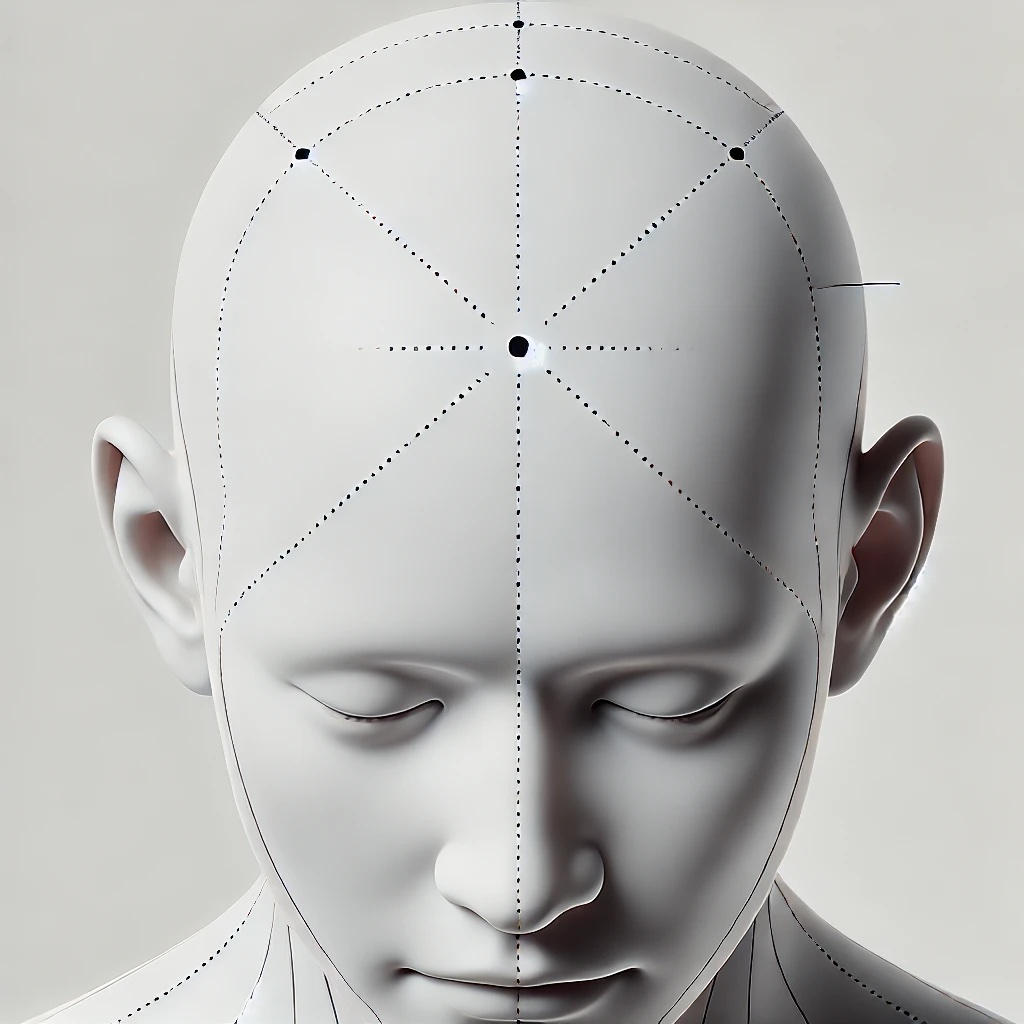

こんにちは!昨日のブログでは、自宅でできる「ツボ押し」を通じて脳を刺激し、認知機能を維持する方法をご紹介しました。百会(ひゃくえ)、風池(ふうち)、神門(しんもん)といったツボを押すことで、脳への血流を促し、リラックス効果も期待できる内容でしたね。まだ読んでいない方は、ぜひチェックしてみてください!

今日はその続きとして、「鍼灸」がどのように認知症予防に役立つのかを深掘りしてみたいと思います。鍼灸は、東洋医学の一環として身体全体のバランスを整える手法です。最近では、鍼灸が脳の血流を改善し、ストレスを軽減する可能性が注目されています。研究やエビデンスを交えながら、その効果と具体的な利用方法をご紹介しますね。

鍼灸が認知症予防に与える影響とは?

鍼灸が認知症予防に役立つと言われる理由には、以下のような効果が関係しています。

1. 脳の血流改善

鍼灸治療は、身体の特定のツボを刺激することで血液の循環を促します。特に、頭部への血流がスムーズになることで、脳の機能を活性化する効果が期待されています。

例えば、頭頂部に位置する「百会(ひゃくえ)」は、気血(きけつ:エネルギーと血液)の流れを調整し、精神的なクリアさをもたらすツボです。定期的に刺激することで、脳への酸素供給が改善される可能性があります。

2. ストレス軽減

ストレスは認知症の発症リスクを高める要因の一つとされています。鍼灸には副交感神経を活性化し、リラクゼーション効果をもたらす働きがあります。ツボを通じて身体の緊張をほぐすことで、心身のストレスが軽減され、脳に良い影響を与えるのです。

3. 睡眠の質向上

不眠や睡眠不足は認知機能の低下に繋がると言われています。鍼灸で睡眠の質を改善することで、認知症の予防に繋がることが期待されています。睡眠に関わるツボとして「神門(しんもん)」や「三陰交(さんいんこう)」がよく利用されます。

認知症予防に関する研究やエビデンス

近年、鍼灸が認知症予防に与える効果を研究する動きが世界中で進んでいます。たとえば、中国のある研究では、鍼灸がアルツハイマー型認知症の進行を遅らせる可能性があると報告されています。特に「百会」や「風池」といったツボの刺激が、脳の神経ネットワークに良い影響を与えることが示唆されています。

また、日本国内でも鍼灸が脳の血流改善に有効であるとする研究結果が発表されています。これらの結果は、鍼灸が認知症予防だけでなく、初期症状の進行を遅らせる可能性があることを示しています。

鍼灸施術を受ける際のポイントと注意事項

鍼灸を認知症予防のために活用する際には、以下の点に注意してください。

- 信頼できる鍼灸師を選ぶ

鍼灸は専門的な知識と技術が必要です。国家資格を持った鍼灸師に相談し、適切な施術を受けることが大切です。 - 定期的な施術が鍵

1回の施術で劇的な効果を期待するのは難しいですが、定期的に通うことで、身体の状態が徐々に改善されます。 - 体調に合わせた施術を

高齢者の方の場合、体調や既往歴によって刺激の強さやツボの選び方が変わります。事前にしっかりと相談し、無理のない範囲で施術を受けましょう。

鍼灸を始めるための第一歩

鍼灸が認知症予防に役立つことを知り、興味を持たれた方は、まず近くの鍼灸院を訪ねてみてはいかがでしょうか?初めての方でも安心して受けられるよう、カウンセリングや体験施術を行っている院も多いです。五十嵐鍼灸院でも個別のご相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

次回予告

明日は「家族で取り組む認知症ケア」と題して、家族みんなでできる予防法や進行を遅らせる工夫についてご紹介します。一緒に会話を楽しんだり、簡単な体操を行ったりする方法をお届けしますので、お楽しみに!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。それではまた明日!

認知症予防にツボ押し!

認知症予防のための自宅でできる簡単セルフケア ~ツボ押し編~

認知症予防のための自宅でできる簡単セルフケア ~ツボ押し編~

認知症の予防や進行を緩やかにするためには、日々のセルフケアが非常に重要です。中でもツボ押しは、身体と心の健康を整える自然な方法として注目されています。今回は、自宅で簡単に実践できる認知症予防に役立つツボ押しをご紹介します。

ツボ押しの魅力

ツボ押しは、東洋医学に基づいたセルフケア方法で、指圧やマッサージを通じて身体の「気(エネルギー)」や血流の流れを改善します。特に認知症予防においては、脳の活性化やリラックス効果が期待できるツボを定期的に刺激することが効果的です。

ここでは、初心者でも安心して取り組める3つのツボをご紹介します。

1. 百会(ひゃくえ)

位置説明: 頭のてっぺん、両耳を結んだ線と頭の中心が交わるところにあります。

押し方と回数: 指の腹を使い、1回3秒程度、3回ゆっくり押します。力は「気持ち良い」と感じる程度に調整してください。

期待できる効果: 脳をリフレッシュさせ、ストレスを緩和します。また、集中力アップや不眠の改善にも役立つとされています。

2. 風池(ふうち)

位置説明: 首の後ろ、髪の生え際で、耳の後ろから指2本分内側にあるくぼみの部分です。

押し方と回数: 両手の親指を使い、軽く押しながら円を描くようにマッサージします。1回5秒を5回繰り返すと効果的です。

期待できる効果: 首や肩の血流を促し、頭痛や疲労感を軽減します。また、脳への血流を改善することで、認知機能の維持にも役立ちます。

3. 足三里(あしさんり)

位置説明: 膝のお皿の下に手を置き、指4本分下がった外側にあるくぼみが足三里です。

押し方と回数: 指で少し強めに押し、1回3秒を5回繰り返します。やや刺激を感じる程度の圧力が適切です。

期待できる効果: 消化器官の調子を整え、全身の血流を改善します。特に疲労回復や免疫力アップに効果があるとされています。

ツボ押しを行う際の注意点

- リラックスした状態で行う: 深呼吸をしながらゆっくり行いましょう。急いで押すと効果が半減することがあります。

- 毎日続けることが大切: 無理をせず、日々の習慣として取り入れることを目指してください。

- 体調が悪いときは控える: 発熱時や体調不良時にはツボ押しを控え、無理をしないことが大切です。

ツボ押しを取り入れた生活で得られるメリット

ツボ押しは認知症予防だけでなく、日常のストレス軽減や体調管理にも役立つセルフケア方法です。ご家族や介護中の方にもおすすめできる簡単な方法なので、ぜひご自宅で試してみてください。

日々のちょっとしたケアが、大切な健康を守る一歩となります。ぜひ、今日から始めてみてください。

明日は鍼灸と認知症予防の関係についてです!お楽しみに!

日常生活の工夫で認知症を予防する

認知症予防に向けた日常生活の工夫:食事・運動・鍼灸で始める健康習慣

こんにちは!今週は「認知症」をテーマにお届けしています。昨日は、認知症の基礎知識についてお話しました。認知症にはいくつかの種類があり、主な原因や進行の仕組みを知ることで、より効果的な予防や対応が可能になります。

そして今日は、認知症予防のために日常生活で実践できる具体的な方法をご紹介します。日々の食事や運動に少し意識を向け、鍼灸も取り入れることで、無理なく健康的な習慣を作るヒントになれば幸いです。

食事で脳を守る:栄養バランスがカギ

認知症予防には、脳の健康をサポートする栄養をしっかり摂ることが大切です。特に次の3つの食品を意識してみましょう。

- 青魚

サバやイワシなどの青魚には、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。この成分は脳の神経細胞を保護し、炎症を抑える働きがあるため、認知症予防に役立つとされています。週に2~3回を目安に取り入れると効果的です。 - ナッツ類

アーモンドやくるみなどのナッツは、ビタミンEが豊富。ビタミンEは強力な抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐ力があります。手軽に取り入れられるおやつとして、毎日ひとつかみ程度がおすすめです。 - 緑黄色野菜

ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜には、抗酸化物質が多く含まれています。これらは体内の炎症を抑え、健康な血流を保つ働きがあります。

簡単なメニュー例:

- 焼きサバとほうれん草の胡麻和え

- くるみとブロッコリーのサラダ

- イワシのトマト煮(トマトのリコピンも抗酸化作用があります)

これらのメニューは手軽に作れるうえ、美味しさも楽しめます。家族みんなで食べられるレシピにアレンジするのも良いですね。

運動で脳を活性化:気軽に続けられる方法

次に、認知症予防に効果的な運動についてお話します。有酸素運動は脳の血流を改善し、神経細胞の活性化を助けると言われています。特におすすめなのが、以下の運動です。

- ラジオ体操

日本の多くの方に親しまれているラジオ体操は、全身をバランスよく動かせる優れた運動です。約10分で終わるので、忙しい朝にもぴったり。体を動かすことで気分もリフレッシュできます。 - 軽い散歩

近所を散歩するだけでも、十分な運動効果が期待できます。日光を浴びることで体内でビタミンDが生成され、骨の健康維持にも役立ちます。また、自然の景色や鳥のさえずりに触れることでリラックス効果も得られます。 - 室内での運動

外出が難しい日には、椅子に座ってできる運動やストレッチもおすすめです。例えば、足を軽く上げ下げする「足踏み運動」や、手足を伸ばして全身をほぐす動きは、運動が苦手な方でも始めやすいでしょう。

ポイントは「無理なく続けること」です。一気に頑張りすぎるよりも、毎日少しずつ体を動かす習慣を作ることが重要です。

鍼灸で整える:体の内側から健康をサポート

食事や運動に加えて、鍼灸を生活に取り入れると、認知症予防の効果をさらに高めることができます。鍼灸の主な働きは、体の巡りを良くし、自律神経を整えることです。

- ストレス緩和

鍼灸治療には、心と体をリラックスさせる効果があります。ストレスは認知症リスクを高める要因のひとつとされているため、定期的に鍼灸を受けることで、脳の健康維持に役立つでしょう。 - 血流改善

鍼灸の刺激により、脳を含めた全身の血流が改善されます。これにより、食事で摂取した栄養素がスムーズに行き渡り、運動後の筋肉疲労も軽減されます。 - 消化機能の向上

鍼灸は胃腸の働きを助けるツボを刺激することで、食べたものの消化吸収を効率的に行えるようにします。これにより、健康的な食事がさらに効果を発揮します。

まとめ:小さな一歩を積み重ねることが大切

いかがでしたか?

今日ご紹介した「食事」「運動」「鍼灸」は、それぞれが認知症予防に効果的な方法ですが、3つを組み合わせることで、さらに大きな相乗効果が期待できます。

たとえば、朝にラジオ体操をして体を目覚めさせ、昼は青魚を使った料理で脳に栄養を補給。夕方には鍼灸でリラックスする時間を取る。こうした一日の流れを意識するだけで、健康的な習慣が少しずつ身についていきます。

ぜひ、無理なく取り入れられるところから始めてみてください。明日は認知症予防に効果のあると言われているツボの紹介と押し方についてお話しする予定です。お楽しみに!

▶︎ 更新情報一覧へ