HOME 〉 更新情報/ブログ

冷え性を改善するセルフケア週間プラン:まとめと続けるコツ

こんにちは!今週は「冷え性を改善するセルフケア」をテーマに、毎日の暮らしに役立つ情報をお届けしてきました。今日は、この一週間の内容を振り返りながら、冷え性改善の習慣を続けるコツについてお話しします。

冷え性は、一朝一夕で改善するものではありませんが、日々の小さな努力が体質の変化を生む力になります。この一週間でご紹介した内容の中から、自分に合うセルフケアを選び、少しずつ取り入れていくことが大切です。

習慣づくりの具体例

- 朝の白湯

朝起きたら、温かい白湯を一杯飲む習慣をつけましょう。胃腸を優しく温めて代謝を促し、冷え性改善の土台を作ります。無理なく始められる簡単な方法なので、特におすすめです。 - お風呂上がりのツボ押し

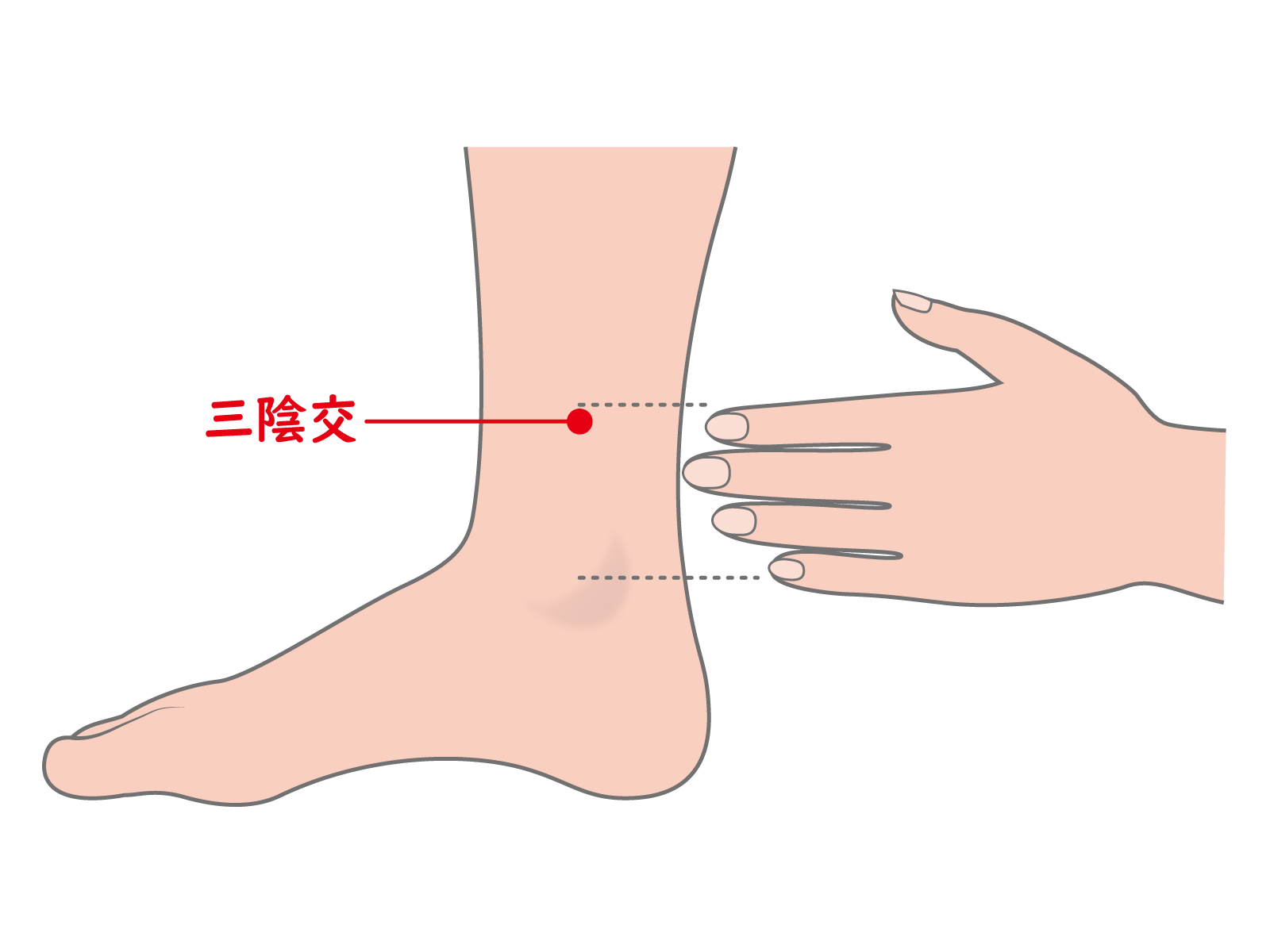

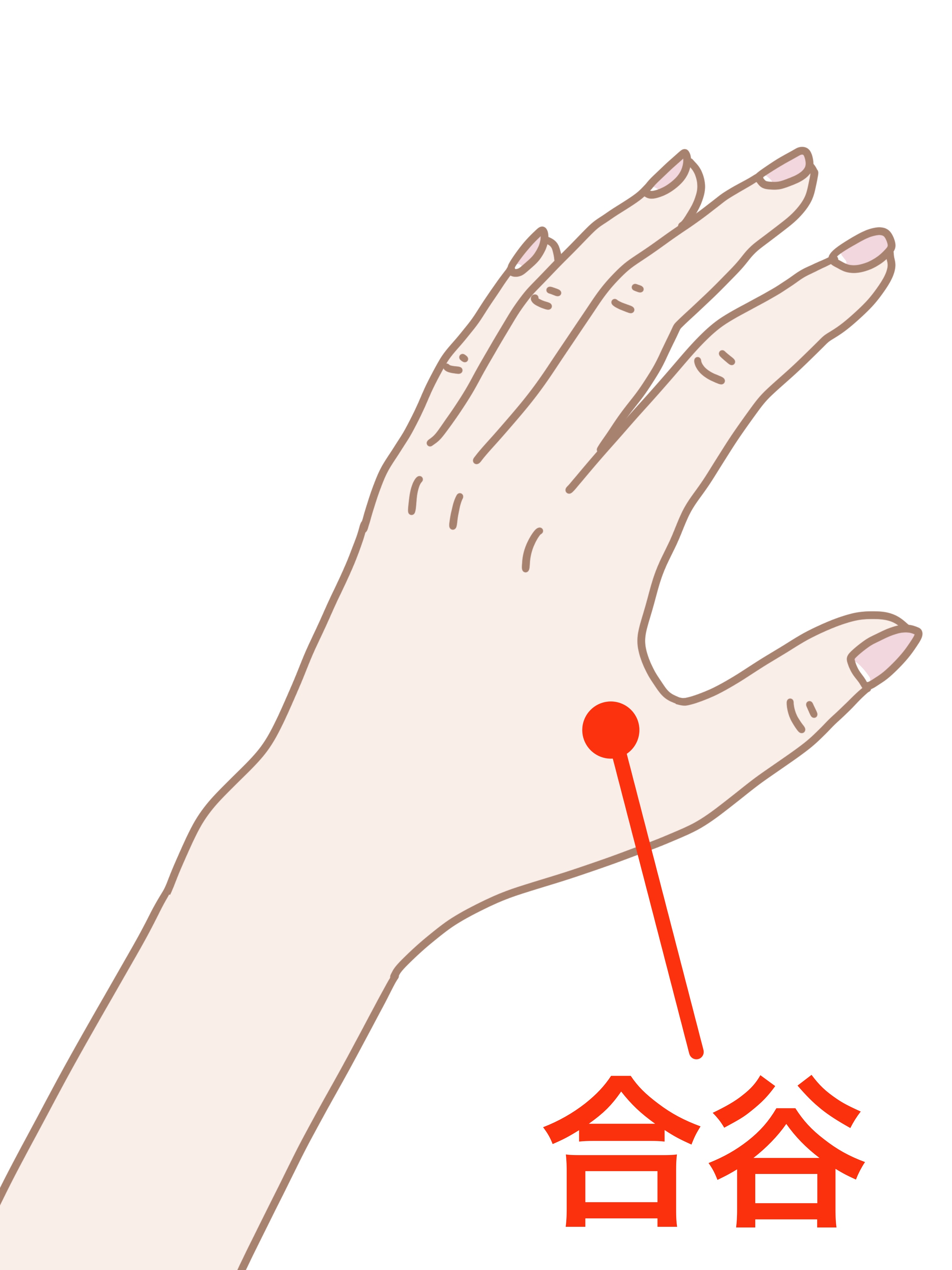

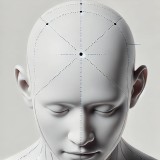

入浴で体が温まった後、リラックスした状態でツボ押しを取り入れると、血流促進の効果が高まります。「三陰交」や「湧泉」など、冷え性に効果的なツボを1か所30秒〜1分程度優しく押してみてください。 - 就寝前の足首回し

ベッドの中で数分、足首をゆっくり回すだけでも手足への血流が促進されます。冷えやすい足元を温める簡単な方法です。

無理なく続けるためのポイント

- 無理をしない: すべてを一度に始める必要はありません。最も取り入れやすいものからスタートしましょう。たとえば、「朝の白湯」や「足首回し」など、簡単なものから始めてみてください。

- 習慣を生活に組み込む: 既にある日常の動作にセルフケアを組み合わせると、無理なく続けられます。例えば、お風呂上がりの保湿のついでにツボ押しをする、歯磨きをしながら足首を回すなど工夫してみましょう。

- 効果を実感する: 体が温まる感覚や、手足の冷えが軽くなる変化を意識してみてください。小さな変化を実感することで、モチベーションが上がります。

最後に

冷え性の改善は、一歩一歩の積み重ねです。焦らず、自分に合ったペースで続けていきましょう。日々の習慣が、少しずつ体を変えていく力になります。

「冷えない体づくり」は、快適な日常生活を送るための基盤です。小さな努力が大きな成果に繋がりますので、これからも一緒に取り組んでいきましょう!

これからも応援しています!どうぞ温かく、健やかな毎日をお過ごしくださいね。